自己責任化される全ての人へ

これは予め書き残された同情である

君と同じように、僕も辺境に留まる

コラボ企画トークライブ開催

生きづライブ『辺境の思想生活』編 〜襲来!!生きづらタタリ神〜

2022 4/9 20:00 @YouTubeLiveにてライブ配信

老荘、ルソー、ソロー、トルストイ、石川三四郎など、大地に根付く否定の思想を基礎として、イリイチ、フロム、オルテガ、サイード、ブルデューの議論を踏まえつつ、ベイトソンの生態学やオートポイエーシスを想像しながら、打ち捨てられた辺境で、のんびりとした相互扶助(クロポトキン、 プルードン、 グレーバー)や無縁、アジールを希望するための論考集。

販売場所

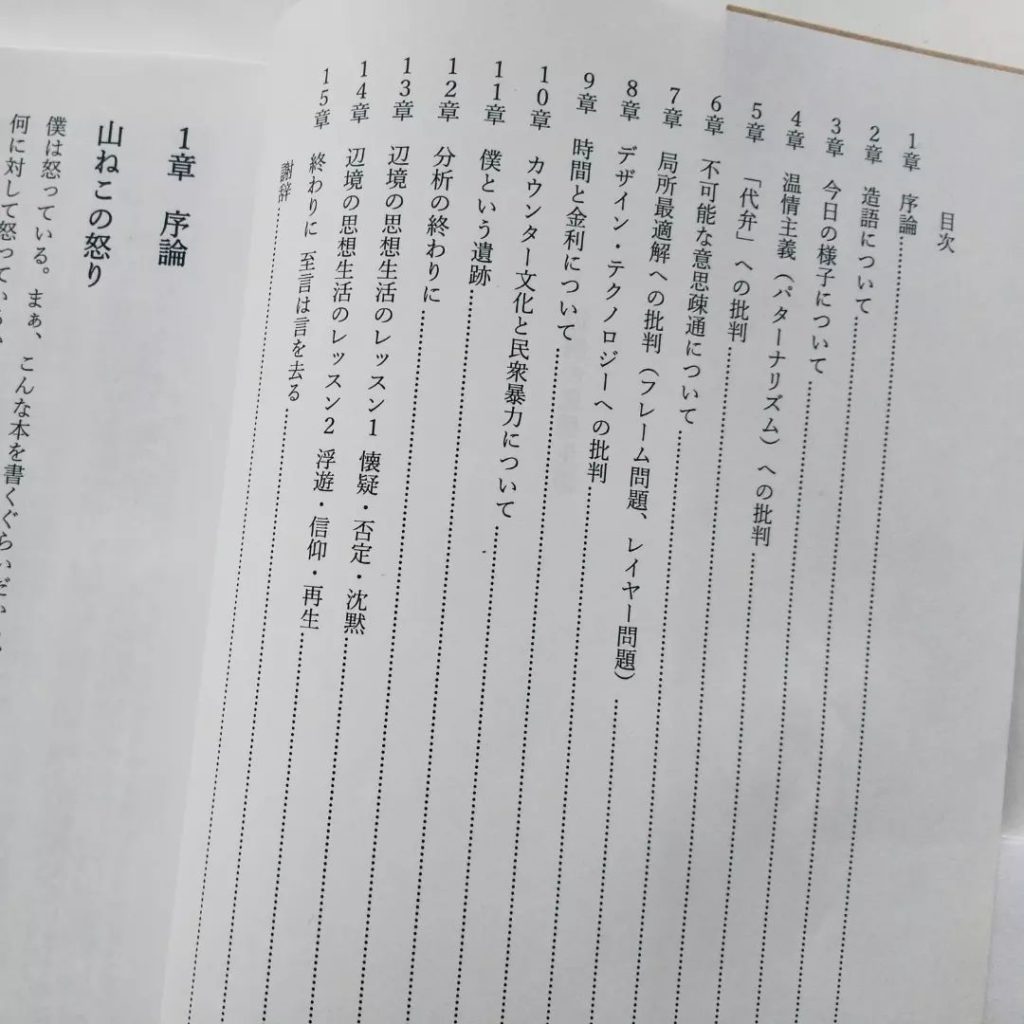

目次

1章 序論(サンプル版)

2章 造語について (サンプル版)

3章 今日の様子について

4章 温情主義(パターナリズム)への批判

5章 「代弁」への批判

6章 不可能な意思疎通について

7章 局所最適解への批判(フレーム問題、レイヤー問題) (サンプル版)

8章 デザイン・テクノロジーへの批判(サンプル版)

9章 時間と金利について

10章 カウンター文化と民衆暴力について(サンプル版)

11章 僕という遺跡

12章 分析の終わりに

13章 辺境の思想生活のレッスン1 懐疑・否定・沈黙

14章 辺境の思想生活のレッスン2 浮遊・信仰・再生

15章 終わりに 至言は言を去る

書籍情報

「辺境の思想生活」 中原 淳

定価:1000円(税込)

出版社 : よだか総研 出版

発売日 : 2022/2/18

言語 : 日本語

文庫 : 280ページ

カバーイラスト:金子典栄

ISBN 978-4-910876-00-9

著者プロフィール

中原 淳(なかはら あつし)

辺境の思想生活者。

1978年岡山生れ。京都大学農学部、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)卒。

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]などで、メディア・アートやインタラクション・デザインの企画や制作に関わった後、農村で自立共生による生活に入る。

1章 序論(サンプル版)

山ねこの怒り

僕は怒っている。まぁ、こんな本を書くぐらいだから、それは、まぁ、怒っている。

何に対して怒っているかは、後でキチンと書く。

それよりも前に、怒る作法が大事だ。

僕は、毎日よく寝て、ご飯を食べ、子育てを楽しみ、山で自然を愛しながら、良い音楽を聞いて、それでも怒っている。その怒りかたは、決して人間に懐かない山ねこを理想とする。焦らず、悩まず、グウグウだらだら寝そべりながら、しかしやっぱり怒るのだ。威嚇はするが、そんなに攻撃しない。できれば嫌なものに近づかない。もし、嫌なものがやってきたらスタコラと山に逃げ出す。しかし、逃げても誇りは失わない。

そういう山ねこの怒りの本として、これを読んでほしい。

僕のある辺境体験

僕は、日本の典型的な少子高齢化にあえぐ過疎の中山間地域に住んでいる。7年前に東京から引っ越してきた。

最初に驚いた事は、この地域の独居老人の暮らしである。行政の知り合いから頼まれて、国勢調査の調査員をした時、地域住民を個別訪問した。30%程度が、独居の高齢者だった。

訪問して玄関前に立つと、古い農業古民家の中からテレビの爆音が漏れていた。

呼び鈴を押すが、反応は無い。

大きな声で名乗り、来意を告げるが反応は無い。

玄関の扉に触ると施錠されていないので、開けて中をのぞく。そこには介護用のベッドで恍惚としてテレビを見続ける老婆がいた。介護特有の異臭が充満していた。

来意を告げると反応がある。だが、振舞いはおぼつかない。意思能力もはっきりしないが、僕はそれを判断する立場ではないので、適当に調査項目を聞き取り、書類をおいて立ち去った。

こんなエピソードは珍しくない。そこには、認知能力が疑わしい人だけでなく、障がいのある人、怒っている人、家族関係が不明な住民、引きこもりの若者、様々な人々がいた。僕は、これが過疎の中山間地域の1つの現状なのだと実感した。辺境の1つの現状なのだと実感した。

そして、初めの4年ほどは、英雄的なデザイナーとして、これらの問題を操作して解決してしまおうと考え、計画して、その計画を実行した。当時は、国家主導のいわゆる「地方創生」の流れがあり、僕の計画はある部分ではうまく行き、少なくない人の困難を緩和した。

しかし僕は、ある権力者の一言で、その成功体験に疑問を持つようになった。

ある権力者は、

「ちゃんと考えて努力している自治体は、生き残る。そうじゃない所が消えてしまうのは、自己責任」と言った。

果たしてそうなのだろうか? 僕の地域では、僕が英雄的なデザイナーとして活動したから、「良い」ように見える変化がおきた。しかし、すべての辺境に、同じようなデザイナーがいるとは思えない。

では、あの恍惚とした老婆が、地方創生の政策提言できるだろうか? とても可能と思えない。そして、老婆を助ける立場とされる権力者は、とっくの昔に、集落の消滅は自己責任と決めているらしい。

そして、このような辺境が、この日本では特に珍しくなく、その辺に満ち溢れている。

それに思い至った次の瞬間、僕は、自分が行った操作的なデザインは、小さな「東京」や小さな「ニューヨーク」を作る事と同じだと直感した。ようするに、僕の村を今まで通りの発想で繁栄させることは、別の地域から人や物、文化を引き寄せて収奪することと同じに思えた。そして、辺境を自己責任の檻に閉じ込める権力者は、辺境同士を競わせて、序列をつくり、切り捨てる理由を正当化しているだけに見えてきた。

では、僕の村が衰退し過疎化してきたのは、間違いなく努力不足の自己責任なのか? 僕は、村史を読み、養蚕・林業の推移を調べ、近世・近代の思想を辿ってみた。その結果、いま近所に暮らす人々の自己責任を問う気持ちが、全く無くなっていた。

そして、他人に自己責任を問う人々の認識を知りたいと思うようになった。

明治初期、租税が物納から現金になって困窮したのは、民衆の自己責任なのだろうか?

国策としての養蚕が破綻した時期、養蚕で食えなくなったのは自己責任なのだろうか?

伝統的な林業を営んでいた人々が、為替によって輸入に負けたのは自己責任なのだろうか?

辺境にやってくる都市のコンサルタントは、「変化に対応できなかったのは自己責任」という。しかし、殆どの辺境が変化に対応できなかったのに、その変化を強要した国家や権威に責任はないのだろうか?

そもそも、近代化後の集権によって辺境は、制度の変化を自主できなかった。自治を奪われてきたのである。

そして、自治を奪った後、荒廃する辺境において、恍惚とテレビをみる老婆にむかって自己責任を問う認識は、一体どこから来たのだろう?

この疑問と同時に、僕は、このような「他者を支配して操作し、結果を自己責任として押し付ける」という手口が、自分の中にもあることに気が付いて、激しいショックをうけた。

英雄的なデザイナーとして、自分の住む地域を操作して改善するとき、僕は、集権化した中央の官僚や医師と同じような視点をもっていた。そして、僕の計画を理解しない人や賛同しない人に対して「それをやらなければ消滅する」と恐怖訴求していた。そして、うまく行かない問題について、地域住民の自己責任と考えた。ようするに、僕はデザイナーであって地域住民ではなかったのだ。そして比較的高学歴の学校化した僕は、相手に自己責任を納得させる認識上の暴力を駆使することができた。僕は、深く反省した。

この本を書こうと思ったきっかけは、おおよそ上記の体験である。ここから、長い論考と読書が始まり、僕の陥っている状況が、この地域や国に閉じた問題でないことを理解するにいたった。

2章 造語について

思想生活

僕はこの文章を、いまいない自分に、あるいは、多くの人に伝えたいと考えている。

そして伝えるために、言葉の選択・伝え方の様式を選ぶ必要がある。できるだけ平場の言葉を選びたい。

しかし、平場の言葉で複雑なことを伝えようとすると、会話に混乱が生じる。それを正したい欲望から、「○○とは何か?」という定義の指示が飛んできたり、あるいは「○○との違いはなにか?」という参照の要求が届いたりする。僕は、必要以上にこの要求には答えない。なぜなら、僕は専門家ではないし、この文章は学術論文ではないからだ。混乱を秩序化しないまま話すことは可能だ。

正確な用語を用いて、お互いに正しく理解する態度は、一見、社会を良くする方法に見える。だが、僕は賛成しない。正しい用語と正しい対話は、知識のタコつぼ化を招く。あるいは象牙の塔を高くする。分断を厳しくして、やがて深刻な対立を招くだろう。

僕の希望は、何かの専門家としてこの意見を伝えることではない。

正しい理解を期待せず、生活者として平場のあいまいな言葉を投げることだ。そして、この言葉を、僕と興味の違う人々の中に置いてみる。いってみれば、これは思想と生活を区別しないという誓いである。そして僕は、この誓いを「思想生活」と呼んでいる。

「思想」という言葉は、何かしら深みのある現代思想や哲学のことではなく、広く頭に思い描いて、他人に語りたい内容のことだ。「思想」の部分を、科学やデザイン、エンジニアリングと呼び変えても、僕は構わない。科学生活、デザイン生活、エンジニアリング生活。どれも僕には好ましいものだ。

学問において、単純な要素還元を批判する機運はずっとあった。科学と芸術の融合や、理系と文系の対話といったアプローチである。それらは、成果を生み出すという無理難題に苦しみながら、今後も知的な活動として継続するだろう。しかし、そのような学際的学問も、その知識や思想を、生活と結び付けられない。

オルデガを引用するまでもなく、今日においても「専門家こそ大衆であり」「専門家こそ消費者」である。

学際的な専門家は、古典的な専門分野を横断する知的活動を行うが、自らが生きている世界の文脈を顧みることはできない。学会で使われる用語が、近所のじいさんに通用しないことを、冷笑するだけだ。

分断された用語が、生活者に届かないことを、生活者の無知と決めつける権力を、彼らはいまだに保有している。この権力と態度は、鼻持ちならないエリート主義として現れることがある。そして、もっと分かりにくい優しさ、パターナリズムとして現れることもある。とりわけ、パターナリズムを冷笑的な態度として批判することは難しい。行動経済学は、人間の行動が合理的でないと証明する。そして、合理的な経済のためにナッジは有用だと教える。

しかし、彼らの言う「合理的」とか「有用」とは、どういう意味だろう?

病的な依存症に突き進む1人の生活者に対して、彼らは「非合理で幸せではない」と優しさを見せる。彼らは、最大多数の最大幸福の存在を信じて疑わない。だが、病的な依存症の当事者は、本当に非合理的なのだろうか?もし、社会そのものが、彼を依存症へと追いやるとすれば、彼の行動は完璧に合理的だ。

彼は、依存症にならざる得ない文脈で、正しく依存症になる。

この生活者の正しさに対して、非合理、愚かと冷笑し、遠くからツールや制度を売り込もうとするのが、パターナリズムの態度である。

僕は、多くの先人に倣い、この「幸福」を決めつける権力に対して反抗を試みる。

僕は、この企てを思想生活とよび、自分が生きている文脈の中から生まれる言葉を届けて、自分が生きている文脈を守ることを考える。

「自分が生きている文脈とはなにか?」という質問には返答しない。僕が生きている文脈(生活)には、家族がいて近所の住民がいる。思想生活とは、けして独我論ではない。

要点は、人間がある判断をするために認知できる範囲は、それほど広くないということだ。専門的な論考が、宇宙の規模で計算するとき、あるいは歴史的過程の必然として帰納するとき、そこで発生する誤りが、僕の生活を脅かすことを強く非難する。

宇宙にとって、僕が微小なパンくずであったとしても、それは僕の生活には何ら関係がない。勝手に計算するな。

「辺境の」思想生活

21世紀の大学に所属している学者の話を聞いていて、よく不思議に思う時がある。彼は、ある思想について熱弁する。しかし、彼の足元の生活が、それに矛盾していると思える時、実に不思議な気分になる。

たとえば、イヴァン・イリイチの哲学を深く研究して、それに基づき、さまざまな事象に評論を加える学者が、大学に留まり続けることに、僕は大きな違和を感じる。思想は思想、生活は生活なのかもしれない。あるいは、ある思想を研究することと、自分が思想を持つことに、直接の相関を持つ必要はないのかもしれない。

しかし僕は、思想と生活を、きっちりと区別して専門家として生きることができない。自分とまるで無関係な文献を研究して、自分の生活と矛盾する論理を展開することが、非常に苦手だ。どうしても、思うように生活し、生活するように思ってしまう。

21世紀の日本では、思想と生活を分離する職業的な知識人が、大半を占める。そして、彼らは、ほとんどの言説活動の場を独占する。この書物は、そうした状況に異論を唱えようとしている。オルテガは、「大衆の反逆」の中で、大衆とは専門家のことである、と逆説めいた批判を行った。僕は、この批判を支持する。あるいは、フェリックス・ガタリは、このような職業的生活に安住する専門家的な知識人にたいして、アンガージェント(参与)を求めた。僕の気分もほぼ同じである。石川三四郎は、デモクラシーを「土民生活」と翻訳し、山野で思想した。僕は彼に倣う。

一方で僕は、柳田国男の「都市と農村」を読んで、ずいぶんとイライラした。彼の文章にたびたび現れる、救済者の態度が気に入らないからだ。都市の官僚が仁心をもって民を救うのは、優しいようで、ずいぶん暴力的な支配関係である。その暴力的な態度の源泉は、思想と生活の分離ではないだろうか? 彼は都市に生活しながら、勝手に農村を想像していたのだろう。美しい話のように見えても、その思想が農村に届くことはない。彼の思想にすがる農民は、ただ乞食として金銭をせびっているだけだ。柳田の思想を、「僕」の思想として大切にすることは決してない。

今日、思想と生活を分離して専門家として生きることは、自らの足元を掘り崩す、崖の上の囚人のようである。彼らは冷笑を浮かべて、高い知性から社会の根本的誤りを指摘する。しかし、彼らは、その誤りが生み出している生活の基盤の上から一歩も踏み出さない。泥舟の船長の近くに、賢しい忠告者として侍りながら、船底の住人たちの悲鳴をたしかに分析しながら、本当の問題について取り組む必要をもっていない。なぜならば、彼らの人生はあまりにも短く、自分自身の生活が沈むより前に、死んでしまうからである。専門家の生活は、彼らが研究する思想よりも圧倒的に利己的で近眼だ。

そしてまた、僕は、高い知性をもつ生活者が、専門家にかわって、意思決定する政治の場に立ち、生活に根ざした具体的な問題解決を実行してくれると、期待することもできない。なぜなら、学歴社会の問題に代表されるように、社会が強く学校化されており、知恵を学校の外側から検討したり、評価したりすることができなくなっているからだ。

専門家が、次世代の専門家を教育して評価する。そして、その場(学校)を卒業した物だけが、あたらしい専門家として教育と評価、政策決定の立場に立つ。

僕らはすでに、「聖なる野蛮人」の言葉を受け入れるシステムを失っている。

この状況の中で、辺境に逃げる自由を確保するには、思想が学ばれる場所から、積極的に離脱し、同時に、論文を書き続ける必要がある。文化人であってはならないし、同時に野人であってもならない。こうした宙刷りの状態への憧れとためらいは、多くの先人によって述べられている。そしてまた、逆に、このどっちつかずの立ち位置は、多くの批判を浴びてきた。例えば、農学校を退職した宮澤賢治は、一つの思想生活の例である。あるいは、野に生きたトルストイや、ソローなどもその例かもしれない。

プルードンは、当時の論敵マルクスから、プチブルと言われて徹底的に糾弾された。また、安藤昌益も「自然真営道」の中で同様の葛藤と戦っている。さらに、大杉栄は、生活者に寄り添うため、労働者街に引っ越したときの心情をはっきり書いている。高木仁三郎は、科学者という職能に「市民」という語を追加した。親鸞は自らを非僧非俗と称した。

プロレタリアか、ブルジョアか?

労働者か、知識人か?

生活者か、専門家か?

市民か、科学者か?

なぜ、どちらかを選ばなければならないのだろう。 彼ら先人が、生活と思想の間で引き裂かれていた時代から、より一層、その分離は進行しているように見える。思想はもうすでに、サービスとして提供される消費材になり、必要に応じて政治の場で売り買いされる自由市場の要素になり下がったように見える。詐欺を告発する思想は、逆に詐欺マニュアルとして御用学問にされるのがオチだ。この本が目指すのは、思想と生活を再統合して逃げ延びるために、辺境での生き方を確認することである

7章 局所最適解への批判(フレーム問題、レイヤー問題)

獲得と分配

僕の視座から見ると、人類のほとんどの知恵や制度は、食料や領土、資源の獲得あるいは分配から派生している。たとえば、自国や他国の文化芸術も、悲しいかな価値の闘争を制圧してから、資源の分配を制圧する非情な戦略に過ぎないと思える時もある。そして、この獲得と分配の物語には、2つの一貫した傾向がある。

1つめの傾向は、「分配」の議論よりも、つねに「獲得」の議論が優先されることだ。そして2つめの傾向は、「獲得」の議論が、つねに「分配」の議論を隠蔽した嘘で塗り固められていることである。

1つめの傾向は、子どもでも理解できる。2人の子どもがいて、ケーキが1つしか無い場合、ケーキを分配するか、もう1つケーキをもらうか? の議論があったとする。この場合、もう1つのケーキを獲得する方法に、時間と予算が優先されるのは、当然だ。

そして、この傾向は、無知で愚かな子どもの会話だけにとどまらず、高名な有識者が集まる権威ある会議でも同様に現れる。そして、「もう1つのケーキを獲得する方法」を編み出すために、科学者や経済学者、軍事専門家、宇宙開拓者、医師が登場する。彼ら専門家は、無から有を作り出すように、あたかも新しいケーキが虚空から「獲得」できるとプレゼンする。

しかし、彼らが語る新しい「獲得」の物語は、つねに「分配」の議論を言い換えただけのペテンだ。

イギリス人が、アメリカ大陸やオーストラリア大陸を新しく発見して「獲得」したとき、同じだけの土地と資源を、先住民は失っている。物理的に資源の総和が増えたわけではなく、単に「分配」の比率を変えただけだ。大事な点は、帝国主義イギリス人の思考の枠内・フレームワーク・局所最適解に、先住民が含まれておらず、彼らの損失を勘定しなくてよかった。よって、それが「獲得」に見えただけだ。

同じように、石油からエネルギーを取り出したとき、あるいは、放射性物質からエネルギーを取り出したとき、僕らは何も「獲得」してはいない。それは、質量やエネルギーの存在場所の「分配」を変更したに過ぎない。

環境問題とは、この「分配」の変更を「獲得」と勘違いしたことから始まる病気である。日常の世界で(エネルギー保存則に従う世界で)、僕らが獲得するものなど、何もない。あるのは、分配・転嫁・強奪・盗みだけだ。

しかし、現在でも予算獲得のプレゼンの最中に、新しいエネルギーの分配を、「獲得」と表現して万能を誇る科学者が、後を立たない。彼らは、何も創造してなければ、発明もしていない。そして彼らは、分配の方法を発見しただけなので、分配が変更された後に起こる問題について何も考えていない。説明していないのである。科学者のフレームワークに、エネルギー量以外が外れている時に、この嘘は良く表れる。彼らは、賢いように見えて、ケーキを奪い合う子どもと同程度の議論をしている。

あるいは、月面にたどり着いて、新しい資源を「獲得」しようとする起業家も、同じ嘘を言っている。先にたどり着いた人間が、すべてを「獲得」できる事に、これから生まれてくる人々は同意するだろうか? 彼らは、今まだ生まれていない。だから、その資源にたどり着くことはできない。だが起業家たちの言い分を認めれば、これから生まれてくる子どもたちは、(相続しない限り)資源を持たずに生まれる事になる。これは、どう考えても不公平ではないだろうか? ルソーが「人間不平等起源論」において、初期の資本は収奪であったと看破しても、その不平等を差し戻せなかった。僕たちは、今から同じ不平等を宇宙空間で繰り返すか?

宇宙を目指す起業家が、夢のように語る新しい「獲得」の物語は、ようするに未在の他者から奪い取る「分配」の物語だ。彼らは、宇宙に月を創造しておらず、火星を創造していない。せいぜい、月の独占を主張するために、争って着陸する算段を整えている程度である。もし仮に、日本人が蝦夷地を「獲得」したように、未知の高度な知的生命体が、地球を新しく「獲得」したならば、僕らは自分の行いを反省できるだろうか?

結局、人間は、あたらしいケーキを無から作り出せない。作り出したと錯覚しても、別の生命をすり潰し、惨殺した後に奪い取っただけである。僕らは、その事実を知りながらも、いつも思考の枠を区切り、自分のため、家族のため、地域のため、国家のため、人類のためなどと言い訳をして、その思考の枠の外にいる何かから奪い取っている。

だから、僕らが、これから考えたいのは、

「獲得」よりも「分配」の物語だ。

想定しえない思考の枠組みを、ぶち壊し続ける言葉だ。

システムの外は常に存在する

仮に、個人の生物的、あるいは家族史的な状況にしたがって、負担と再分配が行われる真に公平なシステムが実装されたとする。それが、国民国家の1形態なのか、グローバル企業を祖とする電子国家的なサービス・プラットフォームなのか、を問わないとして、その公平で個人主義的システムは、十分に計算機として実現できる。

1990年代から蓄積をはじめた、機械可読な人間の全域にわたる履歴と、宇宙を計算しつくす欲望による計算資源は、各個人の特別な事情を踏まえ、それに見合った再配分を「神託」するに違いない。

ところで、このプラットフォームを運営する主体が、現在の延長である国民国家であれ、グローバルな企業体であれ、ある瞬間に突然、すべての人類を網羅することは、ありえるのだろうか? ありえそうにない。

そこで発生する問題は、真に公正な世界と、その外側という問題である。

公正な世界に外側があって、その内外に差別がある場合、そのプラットフォームの公正とはいったい何だろう? 古代から、平和な律令社会を、野蛮な蛮族の社会に押し売りするために、賢くてリベラルな帝国は、プラットフォームの外側を侵略しつづけてきた。ようするに、真に公正な1つのプラットフォームを実現することは、差別と暴力と植民地支配の1つの起源である。平和な統一社会の実現の名のもとに、巨大な暴力が容認される。この暴力と、プラットフォーム内部の正しさは無関係である。

また、その1つのプラットフォームが、たとえ超AIによって、官僚機構を離れ、システム内部で、なめらかで個人的で、あなたに相応しい負担と再配分を実現していたとしても、それは、あくまで「内部」の話にすぎない。内外の境界で発生する諸問題は、このシステムが標榜して実現しようと、推し進める理念とまったく関係がない。

電子分散台帳のように、システムの内部での改ざんが、論理的に不可能なシステムを、技術的に実装し運用したとしても、この内外の問題を解決できない。なぜならば、古めかしい共産主義の官僚機構の腐敗を見れば分かるように、圧制者は、プラットフォームの外側にアカウントを用意しているからだ。圧制者は、いつもプラットフォームに外側へ通じるバックドアを用意しており、外側から中にいる人々を統治しようとする。1つのプラットフォームから、「外部」を取り除くのは不可能だ。圧制者は、統治される当事者と同等の立場を喧伝するだろう。「同胞である」と表現するだろう。しかし、あるシステムが立ち上がる時のインフラや環境を、そのシステム自体から創発する作り方は、あまり聞いたことがない。

1つの真に公正でなめらかなプラットフォームをプログラミングしようとする英雄は、つねに、外から大衆を眺めてしまうという誘惑に攻撃される。外側から実行できる不正は、内部の当事者達がお互いに実行できる不正の規模を大きく超えており、この誘惑に打ち勝つのは容易ではない。

8章 デザイン・テクノロジーへの批判

デザイン(原罪)と生態学

原罪とは、「人類が最初に犯した罪。アダムとイブが禁断の木の実を口にし、神の命令に背いた罪。」と言われる。またその禁断の木の実は、知恵の実と呼ばれることがある。

諸説あるが、原罪を「自分で知恵を獲得して、神から離反したこと」と捉え、それによってエデンの園から追放されたと考えるならば、この説話が企む宗教的な機能とは、いったい何だろう?

21世紀に生きる僕らにとって、自ら知恵を獲得して自立することが「罪」とは、かなり共感が難しい。知恵を持たず、他の獣と同じように過ごすことが、なぜ神(倫理的な善の権威?)に適うのだろう?

この教えを宗教家が唱えるとき、いったいどのような政治闘争上の効果を狙っていたのだろうか?

1つ考えられるのは、キリスト教が発明された当時、僕たちが普通に価値を認める知恵・意志・計画・意図など、人間を主体にする力は、認められていなかったのかもしれない。そして、その反対側にあり、エデンの園が象徴する、自ら生態学的秩序が保たれている自然状態を理想と考えたのかもしれない。エデンの園(自然状態)が実在するかはともかく、キリスト教発明当時から、知恵が明日への不安を呼び、木を切り倒し、火を用い、他の獣を狩り、蓄えて未来に備えるという、富への欲望に連結することを予見していたのかもしれない。そして富への欲望が、必要以上に領土や制度を排他的にし、世界に緊張を走らせることを予見していたのかもしれない。

キリスト教的な世界観による権威の構造が、別の対立と闘争を招いたとしても、原罪という虚構の禁則が示唆しているメカニズムは、現在も役にたつ洞察をもたらしてくれる。

ようするに、知恵と生態系は対立する、ということだ。

あるいは、デザイン(原罪)と生態学は、根源的な矛盾を抱えているといってもよい。

例えば、日常生活における特定外来種の問題を考えてみる。特定外来種は、付近の生態系を破壊する。

しかし、その外来種自体には、何の罪もない。彼は、ただ生き、ただ生活しているだけだ。しかし、彼の生来の食欲は、周囲と動的な均衡を保つためにはあまりにも強すぎる。よって、破壊の原因を外来種そのものに求めることは、不当だ。その原因は、生物種の移動を意図する無用な知恵にある。

この例に登場する外来種を、製品やビジネスに置き換えても、なんら事態は変わらない。人間を含む生態系のなかで、意図をもって製品をデザインし、知恵を絞ってビジネスモデルと組み立てることは、外来種を別の生態系に移動して、遠方の生態系を破壊することと、なんの違いもない。デザインとは生態系の破壊である。

ところが、愚かしいことに、僕たちは、生物の外来種の駆除を求めながら、自由な貿易を肯定している。もっとも愚かしく見えるのは、「自分は生態系の外側にいる」と思い込んでしまう人間の浅い知恵ではなかろうか?

不平等な貿易や為替システムがもたらす差別や暴力は、壊れゆく人間を含む生態系の悲鳴だ。そして、この悲鳴を招く力は、原罪の洞察を知らず、外側で改良をたくらむデザイン自体である。自分はすべてのユーザー体験を想像できると過信する人が、巨大な金融システムをデザインすることで、辺境の人々の生態系が蹂躙され、蓄積した憎悪が攻撃性自殺によるテロリズムに変換されている。

このように、デザイン(原罪)と生態学の対立を述べると、あなたは反論するかもしれない。

「現実を見ろ。現実はあまりにも悲惨で、デザインを求めている」と。

確かに現実は悲惨だ。しかし、あなたの治療が、現実をより悲惨にする可能性は否定できないし、そうなってきた経緯もある。他人に知恵を売らず、悲惨な人々を生態系の中で自立させる道はないのか?

「古い生態系は淘汰されるべきだ。イノベーションが求められる」

たしかに、生態系の動的な均衡は、完全な静止ではない。ゆるやかな淘汰もありうる。ただし、それを決めるのはあなたではないし、大きな外部の意図によって、淘汰される対象が決まって良いわけではない。それは社会ダーウィニズムだし、単なる差別だ。

「差別や暴力自体も、生態系の調節機能の一部である。人間を含む生態系も、戦争や革命によって動的に調整されてきた」

これは金言だ。まさに、暴力を含むインターアクションによって、人間を含む僕たちの生態系は変化してきた。そして、その中に僕たちの幸福があるのは間違いない。しかし、だからといって、すべての暴力が容認されるべきではない。つまり、できる限り暴力を避けるために、歴史的な議論を読み返すことで今の緊張を緩める事しか、当面のあたらしい秩序(均衡)を獲得する方法はないと思う。

トマ・ピケティの本によって「戦争や革命は、格差を是正した」と理解するのは、因果を逆転している。不平等に苦しみつつ、しかし暴力を避けることによってしか、新たなる規則を発見することはできない。不平等を認めてもいけないし、暴力を解放してもいけない。その2つの絶望的な緊張の中に、僕たちの「知恵の暴走」を諫める思想が生まれる。

0から1のデザインは存在しない

近年、0から何かを作り出すことが、持てはやされているように見える。やれ、イノベーションだ、クリエイティブだと言いながら、誰も考えたことがない夢のようなプロジェクトに挑戦することが、何かしら英雄的な、立派な行動と称賛される気配がある。かく言う僕も、「クリエイティブですね」などと言われて嬉しくなったり、それを求めたりしていた。

しかし、ここ数年「0から何かを作り出す」という言い方に、違和感をもち始めた。それについて記述しよう。

果てして、僕は、0から何かを作り出したことがあるのか?

確かに、0行のコードからWEBサービスをリリースして事業化したことはある。あるいは、ステークホルダーが0のビジネス環境から、企画書を作り、多くの人々を巻き込んで、1つの事業を開始したことはある。しかし、ここで使われる0という表現に、今、大きな間違いがあると思い至った。

この0の使い方は、なにがおかしいのだろうか?

たとえば、ネットの黎明期、アマゾンは、ネット上で市場がないところから、ネット通販と巨大な機械的流通網を作り上げた。しかし、人間が書籍を買うという行為自体を作ったわけではないし、書籍自体を執筆したわけでもない。また、たとえば、ある衰退する中心市街地のまちづくりにおいて、一度区画を整理して、0から都市機能を配置するとき、処女地を開発する錯覚にとらわれる。しかし、その場所が、歴史的過去において「生きられた空間」であったことは、決して消えない。さらにいえば、ヨーロッパ人がアメリカ大陸を新発見したとしても、そこには歴史的な時間の長さで先住民がいて、決して0から始める処女地ではなかった。

ようするに、「0から1をデザインする」という言いかたは、ある一方的な視座から見て、都合の悪い歴史や文脈を無視する態度に他ならない。僕が「0からデザインする」と宣言するとき、既存の産業や文化、生きられた空間、先住民族、生態系などをすべて「無かった」ものとして表現する。言うまでもなく、巨大なネットの機械的流通網は、既存の流通網の超克からしか生まれず、その上を流れる多数の商品を抜きにして成立することもありえない。また、新しく始まる都市計画への期待と反対は、過去の「生きられた空間」の感触からしか生まれない。アメリカ大陸を新発見したという言い方は、先住民族を直接差別している。

0から1を自称するデザインは、根底に多くの豊潤な歴史や文脈の支援を受けている。この支援は、直接の好意的な力だけではない。あるデザインやプロジェクトに真っ向から反対する概念や制度も、その父や母といっても間違いではない。民主制も共産制も、封建制度以後でなければ成立しないだろう。

僕たちが「0から何かを作っている」と幼稚に、傲慢に考えてしまうことは、どうにも、危険で破滅的で差別的に思える。そして、僕たちが0と誤解している状況を反省し、歴史や文脈を読み取ろうとすると、その退行はどこまでも終わらない。人工知能のフレーム問題に顕著に表れるように、文脈の文脈の文脈の文脈の文脈の文脈の・・・・には終わりがない。僕が今何かを作るとき、敬意を払うべき先住民や生態系は、宇宙の始まりから存在する。

さらにいえば、今「僕」と考えている僕は、宇宙の1部分でしかない。これは、妙なエセ宗教の妄想では無くて、論理的な状況説明である。僕は、両親から生まれ意識を持ち始める時期まで、一瞬たりともスタンドアローンだったことがない。僕が「今」このように考えるに至った文脈は、宇宙そのものなのである。宇宙をなくして、僕がこのように考えるなど、機械的にありえないことなのだ。

だから僕は、デザインや思考を内包する、不可分な文脈・歴史・生態系が存在するにも関わらず、それらを無視して、「0から1をデザインする」という表現が一般化し、認められることを、非常に恐ろしいと思う。「0から1」と勘違いされたデザインが、巨大であればあるほど、無視されたものからの反撃が巨大になる。

技術失業は、無視すれば暴動や治安の悪化につながるだろう。生きられた空間を無視することは、温かい居場所を破壊する。先住民を無視したことによる暴力の歴史は、今更語るまでもない。そして、自然生態系や宇宙を無いものとして、巨大なテクノロジーを0からデザインしようとする欲望は、プロメテウスの炎となって、僕たちを焼き尽くす。

「0から1」の英雄たちの自己陶酔に対抗する手段は、彼らが無視した文脈の叫び声を収集して見せることしかないかもしれない。エデンの園を追放された瞬間から、僕たちはイノベーションを起こして生きるしかなかった。はじめ、意志をもって果実をつかみ、火を用いたことによって、僕たちは文脈や歴史、生態系を変化し攪乱し続けている。そして、その攪乱の末に、動的な平衡を見出したことは、未だかつて一度もない。いつも過剰と内部爆発を繰り返している。

もし、僕たちが再びエデンの園(持続可能な共生社会)にたどり着くことができるとすれば、その方針は、すくなくとも「0から1」という文脈の無視ではありえない。そして、文脈を切り取って、確実な最適解を提示する巨大なテクノロジーでもない。

10章 カウンター文化と民衆暴力について

最後の一撃

窮鼠猫をかむ。あるいは、弱者による最後の抵抗は可能だろうか?

可能と言えば可能だろう。秋葉原駅などで行われる攻撃性自殺や、テロとして飛行機を占拠し高層ビルに突っ込むことは、どこからみても弱者の一撃だ。

「無関係な他人を巻き込むな!」

「テロとの戦い!」

などと非難したところで、本質的に彼らを止めることはできない。なぜなら、彼らはもうすでに死んでいるからだ。死を覚悟した人に対して、批判や重罪は無効だ。

また、僕や犠牲者が、テロと無関係な他人だと主張するとして、その主張は完全に正しいだろうか? アラブから輸入されたガソリンでドライブに出かけたり、教育に関する法案のニュースを聞き流したり、自分の子どもに「虐めに関わるな」と諭したりする時、僕は、確かにテロの引き金を引いている。僕は日常の中で、弱者をテロに追いやっている。因果を認識していないからといって、世界と無関係にはなれない。むしろ、無自覚ゆえに弱者を追いやり、弱者の一撃の原因になりえるのだ。

そして、テロリズム的で、大規模でセンセーショナルな弱者の一撃は可能であるが、一方で、日常に連続した小さな弱者の一撃は、封殺されつつある。

昔は良かった。校舎のなかで暴れまわる先輩におびえることができたし、オヤジ狩りで高齢者が、ボコボコにされることもあった。ヘルマン・ヘッセの時代には、青年による自警団は、単なるゴロツキの集団だった。

いまや、絶望的に平和になった学校で、先生に殴りかかる学生を、めったに見られない。大人や社会に反抗する不良やヤンキーは、社会不適格者として、同世代から馬鹿にされている。

その一方で、若者の自殺やいじめの発生件数は減少せず、自分や自分より弱いものに向かう暴力は放置されている。

なぜこうなったのか?

その一因を、まちづくりのファシリテーションやワールドカフェなどでよく使われる、教条的なルールにみることができる。

・他人を否定するのはやめましょう。

・相手の立場にたって、まず言葉を受け止めましょう。

・言葉遣いや、身振りなどを穏やかにしましょう。

・相手を尊重しましょう。

なんて絶望的で、破滅的な、不幸なルールなのだろう。単なるトーンポリシングだよ。

このコミュニケーションの教条を、すでに完成された理想的なユートピアに生きる、平等な人々のなかに求めるのは、大賛成だ。人間は、本来、自然状態で、生まれながらに、そうすべきだ。

だが「現実として」人間は平等、同質などでは決してなく、コミュニケーションの最初から相互に交換可能な、同質の対等な関係などありえない。生まれながらに圧倒的な万物資本を持つものと、持たないものが存在する。

そして、制度に埋め込まれた非対称のコミュニケーションの場(学校や病院、議会、裁判所など)で、建前としての「対等な関係」を認めて、この不幸な教条を受け入れてしまったらどうなるか考えてみるがいい。

心身に対する日常的な暴力にすりつぶされている弱者にたいして、「他人を否定するのはNG」「乱暴な言葉はNG」などということは、弱者にムチを打つのと同じだ。制度の公正の中で、静かに平和に暴力をふるう余裕のある権力者(いじめっこや教師)と同じように話すことしか許されないのは、公正とは思えない。

彼にとって、教室の、社会の、すべてが敵であり、穏やかにそれを指摘したとしても、失笑されるか無視されるだけなのだ。その絶望的な状況のなかで、怒り狂ったり、教室のイスを投げ飛ばしたりして抵抗することは、「他人を否定し」「乱暴で」「相手を尊重していない」ことになる。

なぜ、制度のなかで(国連安全保障理事会の下)合法的に実行できる空爆や防衛は暴力ではなくて、テロだけが暴力なのだろうか? 人が死んでいることに差はなく、結局のところ立法権、司法権、歴史を編纂する権力がどこにあるか? という問題なのだ。

「他人を否定するのはやめましょう。」のルールを定める前に、

今の制度の中で「他人の否定」が根絶されていることを確認せよ!

そのユートピアが確認されるまで、いま認定すらされない攻撃を受ける弱者から、「他人の否定」を取り上げるのは、どう考えても間違っている。

そして、「他人の否定」が根絶されたユートピアは、今のところ確認できていない。

そもそも、「不在の証明」はできない。この宇宙に悪魔が存在しない証明には、時空間に広がるすべての宇宙で悪魔が存在しないことを確認しなければならない。今日悪魔がいないからといって、明日の宇宙に悪魔がいないことの証明にはならない。

「他人の否定」がない(いじめがない)と権力者は主張し、ワークショップの教条を制度化しようとするだろう。だか、「他人の否定」がないという主張は、不在の証明として論理的にあやまっている。制度のなかの「他人の否定」は常に隠されており、かつ、サバルタンは語ることができない。ユートピアの前提は存在しない。

よって、学校や町が、絶望的に治安が良くなる中で、自殺やいじめの発生件数が増えるのは、理にかなっている。僕らは、制度の中で、自分か、自分より弱いものを見つけて、合法的に空爆を行う権限しか持ち合わせていない。

断言しよう。人間の暴力を止めることなどできはしない。

問題は、その暴力を「いつ、どこに向けるのが正しいのか?」という倫理である。

1秒たりとも我慢してはいけない。

懐に、常に実体としてのナイフと、言葉のナイフを常備しておけ。

慢心した強者が、あなたの尊厳を軽んじたら、次の瞬間に、同じ力でもって彼に「弱者の一撃」を加えるのだ。

1秒たりとも我慢してはいけない。

僕が、20年間我慢しつづけて、テロリズムや攻撃性自殺を行ったとき、社会の制度はそれを正当の反撃として認めてはくれない。僕が、「20年間我慢しつづけた」と主張しても、その複雑な因果を、人々は理解しない。

だからこそ、1秒たりとも我慢してはいけない。

殴られた次の瞬間に殴り返せ。

尊厳を無視されたワークショップの相手に殴りかかればよい。

きっと僕は、暴行の容疑で逮捕されるだろう。だが、ことはその程度に収まる。

教室で、わめき暴れまわるがいい。僕は教師を殴ることができる。

僕は退学になるかもしれない。だが、ことはその程度に収まる。

「どんな反撃をするか分からない狂犬」と思われることほど、僕の安全を保障するものはない。

きっとそれから、僕は、辺境に放逐され、自然や孤独と戦うことになる。それは反逆した代償だ。それを高いと思うか、安いと思うかは、「僕が」決めてよい。

自殺か、辺境か? 僕はそれを選ぶ権利を持っている。

「万人による万人のための闘争」を見た?

ホッブズ問題は存在するのか? それが問題だ。

ホッブズ問題とは、自然状態で人間は争い、万人による万人の戦いが起るので、それを制限する君主が必要である、という考え対して、君主を認めないでどうやって秩序を実現するのか? という問いである。僕は、この問い自体を無意味だと考える。そして、万人による万人のための闘争を、権力正当化の手段として認めない。

言うまでもなく、原人から人間になった瞬間に文字は無く、自然状態(政府がない状態)において万人による万人の戦いが実在したという証拠はない。また、そもそも、人間の「自然状態」の定義は明確でなく、誰かの自然である/ないの判定は、まったく検証できない。せいぜい動物学者が、霊長類の社会を研究したり、人類学者が、西洋的視座から「未開」と考えられる部族の状況を例示したりする程度だ。

そして、動物行動学の成果から言えば、同種内での闘争や生存競争は不変の行動様式ではないし、人類学によって例示された部族社会が、想像よりも高度に文明的であって、平和のために機能する英知があるように思われるにつれて、「自然状態」の観測や定義などは不毛で、そもそも「万人による万人の戦い」は疑わしく見える。封建社会の戦争は、君主同士が争っていただけで、ほとんどの万人は戦いなどしていなかったのでは? そして、近代化後の国民国家の残虐な戦争を見るにつけ、自然状態よりもむしろ、社会状態のほうが闘争を促進するように思えるのは、僕の妄想だろうか?

ところがこのような懐疑にもかかわらず、この「万人による万人の戦い」は、統治する人間からは、その統治を正当化するために、今でも実に都合が良く使われる。「多少の失敗はありながらも、自然状態よりはマシである」というのは古今東西、列挙にいとまがないほどよく言われる言葉だ。そして、統治される人々も、この言説を好んでおり、率直にいって人気があるように見える。そして、なにもこれは、暴力や戦争の話題に限らない。商取引やサービスにおける戦いにも同じ言葉が使われる。市場を独占しようとする資本家や、規制を強化しようとする官僚は、常套句として「放っておくと、市場が混乱する」と言う。

しかし、「万人による万人の戦い」を抑制したと喧伝する国民国家が、世界大戦を勃発させた事は、いったいどのように解釈すれば良いのだ? あれは、不幸な事故だとでも言うのだろうか?

「闘争を抑制するプラットフォーム」の覇権をかけて、大きな闘争を繰り広げるのは、少年漫画でよくある茶番だ。平和で平等な律令国家の実現を目指して、戦いに明け暮れる戦国武将は、最高にかっこいいマンガのヒーローになりうる。バカなの?

そして、その戦国時代は、商戦のなかでも繰り返されている。

「シェアと共創のためのプラットフォーム」の覇権をかけて、共創とは真逆のシェアの奪い合いを繰り広げるイノベーションマンガを眺めることほど、面白い茶番はない。イノベーションの戦国武将は、いまや少年漫画のヒーローである。

しかし彼らが人殺しであることには、留意する必要がある。

「万人による万人の戦い」を抑制したと喧伝する国民国家が、世界大戦をするのならば、そもそも、「万人による万人の戦い」という神話を捨てよう。ホッブズ問題は存在しない。だから国民国家や巨大なサービスが、闘争を抑制していると信じなくてもよい。

彼らが行っているのは、プラットフォームの拡大とそれによる闘争である。そして、そのプラットフォームには「統治したい」という欲望しかない。「統治したい」から統治するのであって、統治に正当な必要性などない。

そう看破したからといって、僕は、すぐに国民国家や巨大なサービスを解体したいとは思わない。だが少なくとも、「自国のプラットフォームのすばらしさを広げる」などという少年漫画的妄想に対し、冷笑して制止する程度の教養は持っておきたい。あるいは「優良事例を横展開する」などといった誇大妄想気味の官僚の言葉を真に受けない知力が、必要とされている。